中国网手机版

扫码即可查看网页

中国西藏网讯 走进藏东南小城米林,仿佛误入了大自然的调色盘。白雪、金光、绿松、碧水,青柳和粉桃争春,把米林浓妆艳抹了起来。

位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山脉之间的米林市拥有高山峡谷的地理形态,印度洋与孟加拉湾暖流通过雅鲁藏布江通道进入后,给当地带来丰富的水汽,形成亚热带、温带、寒带并存的独特气候。特殊的地理环境造就的不只是美景,还有优良的农业和养殖业禀赋。

“行走的黄金”

米林市羌纳镇巴嘎村的林麝养殖示范基地里,饲养员阿丽每天清晨都会把萝卜条、桑叶、樱桃叶子等混合在一起,随着季节变化,还会添加蒲公英、白菜叶等,做出一顿丰盛的大餐,去喂养她的宝贝们——林麝。

图为米林市林麝养殖示范基地中的林麝。养殖基地供图。

林麝,麝科动物中体型最小的哺乳动物,它体长70到80厘米,毛色呈深橄榄褐色,雌雄均无角。

“我们常说胆小如鼠,其实林麝才是最胆小怯懦的。”养殖示范基地的负责人郝肇兴说起这些林间精灵来如数家珍,“它是一种独居动物,有自己的领地意识,白天休息,早晨和黄昏才出来活动。”

如此说来,林麝算是动物界的“I人”了,但不声不响的它却被称为“行走的黄金”,成品出栏售价能达到约4万元1只,幼崽也能达到1万元以上。身价如此之高,是因为它“身怀绝技”——成熟的雄性林麝能够分泌一种干燥物,存储在位于腹部的香囊内,这就是名贵的中药材原料,被称为“软黄金”的麝香。

“麝香可以制成香料,也可以入药。”郝肇兴介绍,“比如咱们传统的中药制剂片仔癀、安宫牛黄丸、六神丸等,都要用到麝香,它还是香水、藏香的主要原料之一。”《神农本草经》将麝香列为上品,言其“味辛,性温,主辟恶气,久服出邪”。到唐朝时,麝香已成为各地向朝廷进贡的重要物品之一。

图为米林市林麝养殖示范基地里的麝香样品。摄影:赵钊

极高的价值带来的是滥捕乱猎。据《中国麝科动物》记载,上世纪60年代,全国麝类数量大概在250万头左右,70至80年代,全国麝类数量下降到了40至60万头,到了90年代初,麝类仅存10万头。为制止这种势头,国家将其列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录和《国家重点保护野生动物名录》,成为国家一级保护动物。

“海拔3000米的珍宝”

野生林麝越来越少,但市场对麝香的需求却居高不下,因此,人工养殖林麝成为保持物种生存率并可持续获取麝香的重要方式。

“不同于盗猎野生林麝直接割掉香囊,我们采集麝香是由采香师专门负责。”饲养员阿丽已经饲养林麝3年,她亲切地称呼自己负责的林麝是“小家伙们”,“当雄性林麝成熟后,就会安排采香,每次产香15到20克,这个过程并不会对林麝造成严重伤害。”

郝肇兴介绍,只有雄性林麝有香囊,雌性林麝主要负责生育。每年10月下旬,雌林麝发情,一直持续到第二年元月,这样,第二年年中小林麝宝宝就会出生,因此“林麝的生日一般都是6月份,最迟7月。”

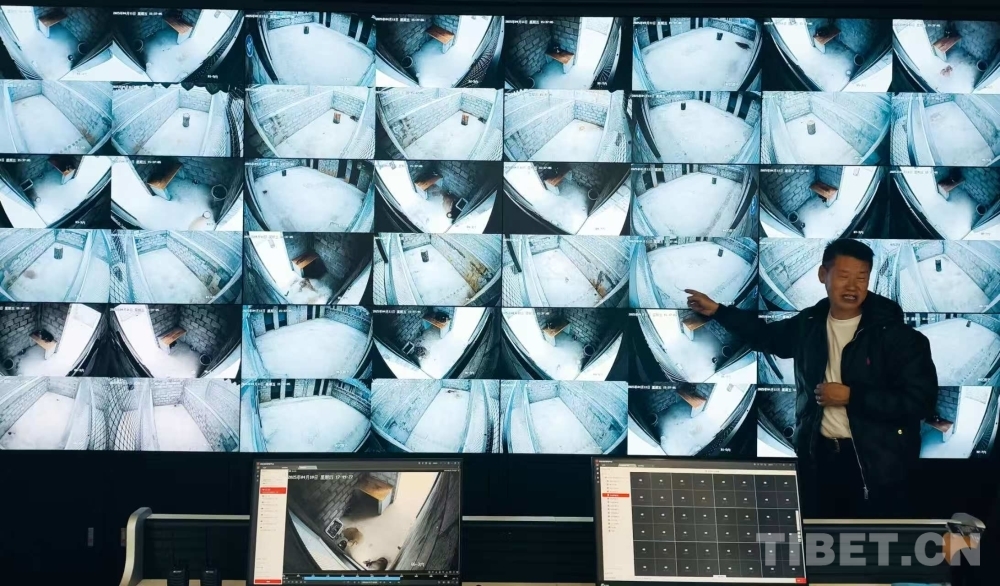

图为米林市林麝养殖示范基地负责人介绍林麝养殖监测系统。摄影:赵钊

目前,人工养殖林麝在很多地方铺开,陕西凤县、甘肃华庭、河北安国、西藏昌都等,都在发展林麝养殖业。但人工养殖林麝门槛不低:一方面,由于林麝国家一级保护动物的“身份”,国家管理非常严格,养殖必须取得《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证》;另一方面,就是养殖林麝对环境有较高的要求。

曾被戏称为“林妹妹”的林麝对生长环境尤其是空气质量很敏感。“野生林麝主要生活在针阔混交林地带,栖息地高度可达2000至3800米。它的肺非常脆弱,因此需要空气没有污染,加上胆小喜静的特性,非常适合在高原僻静处养殖。米林海拔3000米左右,空气清新湿润,我们专家都说,这里太适合养林麝了!”长期在陕西从事林麝养殖的郝肇兴一下就相中了米林巴嘎村,在这里建起了米林市林麝养殖示范基地,准备撸起袖子大干一场,把“行走的黄金”变成“海拔3000米的宝贝”。

图为米林市林麝养殖示范基地。养殖基地供图。

“要富就大家一起富”

郝肇兴的打算与米林市“稳粮、兴牧、强特色”的发展思路不谋而合。2023年2月,米林市林麝养殖示范基地开工建设,10月底投产运营。3600万的总投资中,政府与企业投资比例为2:1。这个占地近30亩、集野生林麝救助、保种、繁育和科技示范为一体的标准化林麝示范养殖基地成为当地发展特色养殖、增加农村收入、解决农村就业的新路子。

“现在我们有504间标准化圈舍,现存栏林麝177只,预计至2025年底能繁育到300只,预计2026年产值达800万元,通过出售麝香和幼崽可实现纯收入400万元以上。”提起目前的养殖情况,郝肇兴很骄傲:“2024年我们实现了0死亡,还开创了通过飞机运输林麝的先例。”

此外,在“联农带农”机制下,包括搬迁群众在内的巴嘎村集体和群众每年将增收150万元。基地通过向村集体分红、场地租赁、饲草收购和提供就业岗位4种方式惠及百姓,“后来,我们还开创了认购模式和寄养模式鼓励村民参与到养殖中来。‘认购’就是有意愿的群众可在基地内认购林麝,后期麝香和幼崽由企业统一销售;‘寄养’就是集体或农户购买林麝后在基地饲养,基地提供养殖技术、饲草料、保险等。”郝肇兴细细解释道,“总而言之一句话,要富就大家一起富。”

图为当地村民参与分红。翻拍:赵钊

生态、经济与民生的三赢

在严格履行保护生态环境责任的同时,如何满足巨大的市场需求?对人工养殖的多元探索成为人们主动寻找的“蹊径”。昔日偏僻的山沟里长出了“软黄金”,巴嘎沟的村民们实实在在分到了红,三赢的局面是向环境要效益、用勤劳来致富的必然结果,也是米林“宜农则农、宜牧则牧、宜林则林、宜渔则渔”原则有效性的真实体现。(中国西藏网记者/王淑 赵钊)